Названия недельных глав в Торе, как правило, содержат намёк на содержание всей главы или хотя бы первых стихов. Глава Ки Тиса является одним из исключений, учитывая тот факт, что слово "тиса" может означать "прощать" (Берешит 4:13), "нести" (Берешит 37:25), "поднимать" (Берешит 40:30), "приносить клятву " (Шмот 20:7), "принимать" (Шмот 23:1), или "проводить перепись", как в нашей недельной главе. Речь здесь идет об обязанности каждого взрослого еврея – сдать полшекеля серебра на строительство оснований, поддерживающих шесты и стены Мишкана – переносного Храма, строительство которого продолжает обсуждаться в этом недельном разделе. Так объясняет это место комментатор Раши, цитируя Талмуд (Мегила 29б). Объясняя стих 3: "И вот что должен заплатить каждый… половину шекеля...", - Раши цитирует Мидраш Танхума, который говорит, что Бог показал Моше монету из огня, говоря ему что "вот это" и есть то, что должен дать в ходе предстоящей переписи населения каждый взрослый мужчина. Комментируя Тору, Раши обычно старается исходить из простого понимания текста. Возникает вопрос: как этот комментарий Раши «по-простому» помогает нам понимать текст Торы?!

Анонимный комментатор 19-го века задаёт вопрос: почему Всевышний показал Моше "огненную монету", а не обычную блестящую серебряную монету? Он же объясняет, что Всевышний не говорил Моше о монете, а описывал то настроение, которое должно сопровождать процесс передачи этой монеты в фонд Храма. Быть частью еврейского сообщества подразумевает собой намного больше, чем просто «платить взносы» в фонд общины. Когда человек удостаивается права быть «посчитанным», он должен, дав свою монету, спросить самого себя: какие обязательства накладывает на меня этот членский взнос? "Огненная монета" символизирует рвение, которое должно сопровождать выполнение заповедей – то есть тех задач, которые возложены на каждого из нас как члена еврейского сообщества.

В современном мире примером «огненной монеты» может служить отношение к Израилю и репатриация в Эрец Исраэль. Алия требует настойчивости на пути к достижению цели, ясного представления о смысле миссии, чтобы присоединиться к тем, кто в наше время осуществляет выполнение еврейского предназначения и продвигается к строительству Храма. ...

Читать далее...

На основе беседы рава Аарона Лихтенштейна.

Чтение свитка Мегилат Эстер является квинтэссенцией праздника Пурим – и как подробный рассказ о спасении и чудесах, «явленных отцам нашим в те же дни и в это время», и как особая заповедь Пурима, на выполнение которой мы произносим специальное благословение. Свиток назван по имени Эстер, и Мудрецы придают большое значение тому, что именно от Эстер исходило требование: «Увековечьте меня во всех поколениях». Эстер – героиня рассказа, и её личная драма помещена в центр общего замысла, в котором всё тесно переплетено. В отличие от прочих персонажей Мегилы, личность Эстер раскрывается в ходе событий. Однако сегодня мы сосредоточимся на образе Мордехая - персонажа, который на первый взгляд кажется намного более статичным, чем его сестра-подопечная.

О душевных свойствах Мордехая нам известно очень немногое. Он, несомненно, человек, глубоко озабоченный судьбой своих ближних. Прежде всего, он заботится о своей кузине Эстер, «потому что нет у неё ни отца, ни матери», тем более что мы истолковываем слова свитка, исходя из мнения, что Мордехай удочерил Эстер, а не женился на ней. Только чуткий и заботливый человек способен взвалить на себя такую сложную задачу, как «хэсэд».

Даже если мы останемся в неведении, был ли этот поступок истинным проявлением доброты (или Эстер была женой Мордехая, как утверждает одно из мнений комментаторов), есть нечто впечатляющее в преданности Мордехая, который, как рассказывают нам далее, каждый день приходил к воротам царского дворца, чтобы «разузнать о здоровье Эстер и о том, что делается с нею» (Мегилат Эстер, 2:11). Мордехай не «прогуливался», не «бродил», не «фланировал» перед внутреннем двором «гарема», но скорее «совершал поход», «шествовал». Рав Соловейчик объясняет, что использованный в тексте глагол митъалех свидетельствует об интенсивности действия (как в стихе «Ноах ходил с Б-гом»): Мордехай прилагал усилия к тому, чтобы выяснить, что происходит сейчас, и что предполагается в будущем, «чтобы понять, каково было Эстер сегодня и что будет с нею завтра».

...

Читать далее...

Мордехай: мудрец Санэдрина или умелый политик?

No Comments

March 2, 2006

рав Аарон Лихтенштейн

рав ешивы Хар Эцион в Алон Швуте, воспитанник р. Хаима Берлина в США, ученик и профессор Ешива Университи, один из виднейших учителей поколения.

рав ешивы Хар Эцион в Алон Швуте, воспитанник р. Хаима Берлина в США, ученик и профессор Ешива Университи, один из виднейших учителей поколения.

Чтение свитка Мегилат Эстер является самой сердцевиной праздника Пурим - и как подробный рассказ о спасении и чудесах, "явленных отцам нашим в их дни в это время", и как особая заповедь Пурима, на выполнение которой мы произносим специальное благословение. Свиток назван по имени Эстер, и Мудрецы придают большое значение тому, что именно от Эстер исходило требование: "Увековечьте меня во всех поколениях". Эстер - героиня рассказа, и ее личная драма помещена в центр общего замысла, в котором все тесно переплетено. В отличие от прочих персонажей Мегилы, личность Эстер раскрывается в ходе событий.

В этой беседе мы сосредоточимся на образе Мордехая, который на первый взгляд кажется статичным. О душевных свойствах Мордехая нам известно очень немногое. Он, несомненно, человек, глубоко озабоченный судьбой своих ближних. И эта озабоченность перерастает в ответственность. Прежде всего, он заботится о своей кузине Эстер, "потому что нет у нее ни отца, ни матери", тем более что мы истолковываем слова свитка, исходя из мнения, что Мордехай удочерил Эстер, а не женился на ней. Только чуткий и заботливый человек способен взвалить на себя такую сложную задачу, как хэсэд. Даже если мы остаемся в неведении, был ли этот поступок истинным проявлением личной доброты (или Эстер была женой Мордехая, как утверждает одно из мнений комментаторов), есть нечто впечатляющее в преданности Мордехая, который, как рассказывают нам далее, чувствовал обязанность каждый день приходить к воротам царского дворца, чтобы "разузнать о здоровье Эстер и о том, что делается с нею" (Мегилат Эстер, 2:11).

...

Читать далее...

В нашей недельной главе мы впервые встречаемся с тремя мировыми культурами, создателями которых были три сына Ноаха: Шем – основатель еврейской культуры, Хам – прародитель кнаанской, и Йефет - создатель греческой.

Рассмотрим же детально события, описанные в главе «Ноах» (Берешит 9:20-27).

Ноах опьянел и открыл свою наготу. Три его сына отреагировали на ситуацию по-разному. Хам, который помчался рассказывать своим братьям о том позоре Ноаха, который он видел, показал тем самым неуважение к личности своего отца. Шем и Йефет взялись исправить ситуацию, но Шем при этом исполнил сыновний долг с большим рвением, чем Йефет, как написано: "И взял Шем и Йефет платье, и положили на плечо оба, и пошли они задом и покрыли наготу своего отца..." (Берешит 9: 23) . «Взял, а не взяли», - комментирует этот стих Раши. То есть Шем взял, а Йефет присоединился к нему... Кроме того, покрывая одеждой наготу отца, сыновья руководствовались разными соображениями: Шем делал это, чтобы скрыть внутренний позор, заключенный в нелицеприятном физическом состоянии отца, Йефета же интересовала эстетическая сторона вопроса: он просто полагал, что опьяневший обнаженный мужчина выглядит некрасиво.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш объясняет, что в этих стихах Торы описаны прототипы трех принципиально отличных культурных подходов, которые мы наблюдаем на примере народов и отдельных людей. Шем представляет духовность. Хам представляет господство грубой материальности. Йефет - соединение духовного и материального. Далее рав Гирш объясняет, что существуют народы, цель которых - завоевать и разрушить, поесть и попить, насилие и грубость. Существуют также другие народы, которые вкладывают свою жизненную силу и энергию в создание художественных и эстетических ценностей. Они покрывают грубую материю красивой драпировкой и соприкасаются с духовным через любовь к поэзии и музыке. Эти народы - последователи нравственного подхода Йефета. Однако такой подход не является высшей точкой духовности. Истинная сущность духовности, объясняет рав Гирш, заключается в том, что только признавая истину и абсолютное добро, человек может полностью раскрыть свой потенциал. Именно эта идея лежит в основе культуры, построенной потомками Шема.

...

Читать далее...

В седьмом месяце: в месяце, который "насыщен" заповедями: и шофар в нем, и кипур в нем, и сукка в нем, и ива в нем. В месяце, который "насыщен" всем: сбор урожая в нем, и приготовление вина в нем, и всевозможные лакомства в нем (Ялкут Шимони, Ваикра, 23:645).

"Счастлив народ, знающий трубление" (Теилим, 89:16). "Что это значит?" лукаво и требовательно приглашал аудиторию к размышлениям рав Дашевский. - "Что евреи завоевали лауреатство на конкурсе им. Чайковского за виртуозную игру на шофаре?" Такой вопрос способен повергнуть в задумчивость, но прежде расскажем, когда и где он прозвучал.

...

Читать далее...

Перевод

No Comments

December 19, 2004

рав Зеев Мешков

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

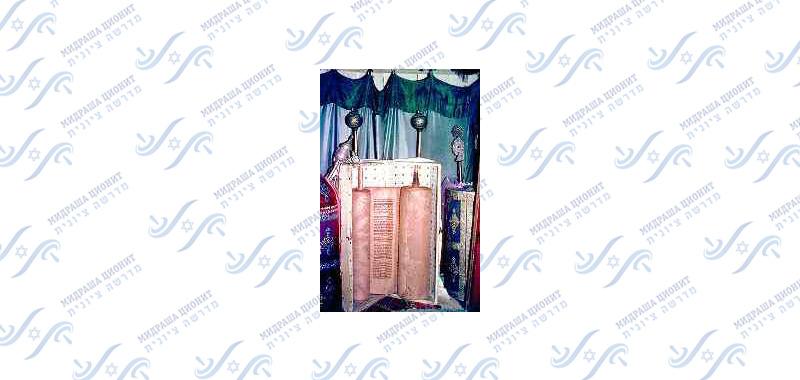

В нашем календаре десятое число месяца Тевет - траурная дата. В этот день в 245 г. до н.э. был завершена Септуагинта - первый перевод Торы на иностранный (греческий) язык.

Переводчики, вынужденные приняться за работу против своей воли, сочли необходимым спрятать от постороннего глаза тонкий свет - глубинный смысл, правильное восприятие которого было недоступно для носителей эллинистической культуры, властвовавших в то время над Иудеей. "Птолемей Второй привел (в Александрию) семьдесят двух Мудрецов, посадил каждого в отдельный дом и приказал: "Напишите мне Тору учителя вашего Моше". Дал Всевышний разумение сердцу каждого и каждого из них, и все пришли к одному и тому же (выводу) - недопустимо, чтобы в переводе слово "вначале" стояло на первом месте, и нужно написать так: "Всесильный сотворил вначале небо и землю...", а не "Вначале сотворил Всесильный небо и землю ...", как сказано в Торе" (Трактат Мегила, 9а). Иначе станут говорить идолопоклонники: "Вот и в Торе есть прямой намек на то, что было какое-то начало до Всесильного и ее текст писания нужно понимать так: " Вначале кто-то сотворил Всесильного, а Он потом сотворил небо и землю ..."

...

Читать далее...

Чужой земли мы не брали, над чужим имением не господствовали,

но наследие наших отцов, неправедно отобранное у нас некогда,

...

Читать далее...

Пророк становится пророчеством

No Comments

March 15, 2003

рав Зеев Мешков

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

Неверная жена

Незадолго до того, как Северное царство было отдано в руки Ассирии и (в 586 году до н. э.) войска Санхерива прошли по всей стране,

...

Читать далее...

10 Тевета, или Опасная профессия переводчика

No Comments

December 14, 2002

рав Зеев Мешков

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

Раввин, преподаватель, переводчик. В Израиле-с 1989 года (после 10 лет отказа). Четыре года вёл передачу "Традиция" на радиостанции РЭКА. В 2002-2005 гг. возглавлял учебную часть "Мидраши Ционит" в Киеве. Работает над комментариями к книгам пророков.

Перевод ивритских текстов, в той или иной степени связанных с еврейской традицией, всегда сопряжен с дополнительными трудностями, которые отсутствуют при работе над переводами художественной или специальной литературы с других языков. Помимо того, что в иврите каждое слово допускает несколько уровней понимания, Тора, книги пророков, Талмуд, комментарии, хасидские притчи и рассказы чаще всего ориентированы на образное мышление и интуитивное восприятие читающего - и буквальное понимание часто оказывается просто неверным. Ни один перевод ивритского текста не может раскрыть всю смысловую глубину оригинала, и задача переводчика - выработать терминологию и найти языковые формы, позволяющие наиболее полно передать то неповторимое ощущение соприкосновения с бесконечным, которое возникает при чтении Торы и комментариев.

Говорят, что Тора была дарована на семидесяти языках. Однако, вне всякого сомнения, она была записана и передавалась из поколения в поколение на святом языке - иврите. Святость, с точки зрения еврейской традиции, понимается не как оторванность от реалий материального мира, а как проявление высокой духовности через простые структуры, наполнение привычных для человека понятий неожиданным смыслом. Так и в Торе, книгах пророков и Талмуде за простыми рассказами скрываются духовные миры со своими понятиями, законами и правилами, похожими и одновременно непохожими на мир материи. Еврейский народ ревностно относится к слову. Он всегда помнит, что понимание текстов определяет линию поведения как отдельной личности, так и народа в целом. Поэтому нет другой нации, которая относилась бы к проблемам перевода столь серьезно. И именно поэтому неудачный перевод - трагедия для еврейского народа.

В нашем календаре десятое число месяца тевет - траурная дата. В этот день в 245 г. до н.э. был завершена Септуагинта - первый перевод Торы на иностранный (греческий) язык. Нет, переводчики не допустили случайных ошибок. Вынужденные приняться за работу против своей воли, они сочли необходимым спрятать от постороннего глаза тонкий свет - глубинный смысл, правильное восприятие которого было недоступно для носителей эллинистической культуры, властвовавших в то время над Иудеей.

Талмуд пишет (Мегила 9а): “Птолемей Второй привел (в Александрию) семьдесят двух Мудрецов, посадил каждого в отдельный дом и приказал: “Напишите мне Тору учителя вашего Моше”. Дал Всевышний разумение сердцу каждого из них, и все пришли к одному и тому же (выводу) - нужно написать так: “Всесильный сотворил вначале небо и землю...”, а не “Вначале сотворил Всесильный...”, как сказано в Торе. Иначе бы стали говорить идолопоклонники: “Вот и в Торе написано: “ Вначале (кто-то) сотворил Всесильного...”” Понимание текста зависит от духовного развития человека, которое, в свою очередь, определяется начальными базовыми представлениями той культуры, к которой он принадлежит.

...

Читать далее...

Поиск

Тэги

Авраам

Б-г

Б-га

Берешит

Всевышнего

Всевышний

Геула

Дварим

Египет

Зеев Мешков

Земля Израиля

Иерусалим

Израиль

Израиля

Йерушалаим

Машиах

Мидраш

Моше

Народ Израиля

Недельная глава

Песах

Рамбам

Раши

Талмуд

Творец

Тора

Торе

Торы

Храм

Шмот

Эрец Исраэль

Яаков

антисемитизм

галут

душа

евреи

еврей

еврейский народ

еврейского народа

книга Берешит

мудрецы

пророк

рав Зеев Мешков

сионизм

тшува