Они очень шумели, эти люди. Я был не в состоянии вести свою экскурсию — они просто заглушали мой голос. День жаркий. Мы пытаемся уместиться в скудной тени под деревом. Ребята утомились — мы находимся в музее уже много времени. Детский мемориал — последний объект нашего посещения. Время поджимает, мы уже должны быть на пути к автобусу. А их гид, женщина, не торопилась, никуда не спешила, стояла рядом со своими беспокойными подопечными, отвечала на их вопросы, кивала головой, но не останавливала этот шум. Они даже не стояли на одном месте, немолодые уже люди, довольно грузные, ходили как-то взволнованно по всей площадке, резко останавливались и, размахивая руками, издалека что-то очень громко говорили друг другу по-французски, явно обсуждая какую-то беспокоившую их тему.

Это продолжалось довольно долго. Но мы ведь здесь тоже не случайно, и они нам мешают. Я подошел к их гиду: «Попроси их говорить потише, пожалуйста». Это звучало вполне вежливо, хотя я и был раздражен. Она ответила просто: «Нет, я ничего не буду им говорить». Я не понял ее, поэтому ждал пояснений. И она сказала: «Это дети Освенцима». Подойдя к своей группе, я сказал: «Это им памятник, они были там».

Мои ребята смотрели на них молча: пусть шумят сколько хотят, хоть целую вечность. …

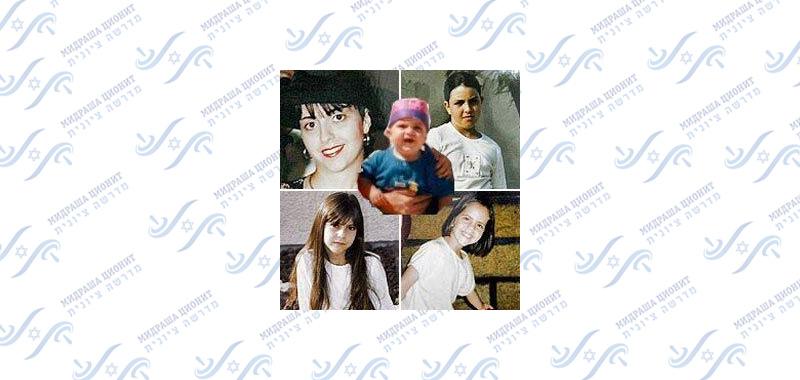

В Зале детей темно, подсвечены только фотографии напротив входа, на них обычно смотрят мельком и проходят дальше. Просто лица детей, которые не стали взрослыми… Однажды я всмотрелся в одно из лиц и потом стал вседа задерживаться: они мне знакомы, я видел уже такие глаза и такие черты лица, прическу этой девочки и чепчик той малышки, которая на фотографии рядом. Эти снимки — как преддверие главного зала.Того самого, где в черном пространстве мерцают свечи, уходя в бесконечную даль, подобно звездам в ночном небе. Входящие в зал проходят к свечам, проваливаясь в темноту, как в бездну. Но я не тороплюсь, иду медленно, не отрывая взгляда от лиц детей на снимках.

Снова и снова вглядываясь в их глаза, я вдруг узнаю в них соседских малышей, а также приятеля моего сына, который часто приходит к нам домой. Они похожи и на моих собственных детей! Эта мысль приводит меня в ужас — я ничьим детям не желаю такой судьбы и, тем более, своим собственным. Но на этих фотографиях дети беспечно улыбаются, некоторые смотрят серьезно… Никто из них тогда, до той войны, не мог предположить, что их ожидает. А на нас и на наших детей врагов хватает и сегодня.

Мы только родились в другое время, позже тех палачей, но вместе с другими. Погибших в те годы всегда называют жертвами, но забывают, что они еще и солдаты — все: и грудные младенцы, и глубокие старики — поскольку уже самим фактом своего существования оказывают сопротивление врагам. Как и мы сегодня. …

Мерцают во мраке свечи, звучат имена, возраст — два года, шестнадцать лет, восемь. Страна — Венгрия, Франция, Польша, Румыния, вся Европа. Голос диктора ровен и бесстрастен, затем его сменяет женский голос, на паузы времени нет. Из зала на свет вереницей выходят целые группы, часто их поток неиссякаем — одна за другой. Некоторые из вышедших продолжают приостановленную беседу — в зале надо молчать, поэтому они ненадолго прервали разговор. Для них это один из залов, одного из музеев.

Другие вытирают слезы. Есть люди, которым нужно побыть наедине с собой — чья-то давняя боль пронзила им сердце. Часто молодые, даже совсем юные ребята переживают глубже, чем кто-то постарше и, вроде бы, умнее. Наверное, глубину переживания и сострадания определяет не возраст и не образование — а только глубина души.

Я иду и пытаюсь увидеть предел темноты, но у нее нет предела. Свечи — души, витающие в бесконечности, — уходят в темноту. Но там, где горит свеча, исчезает мрак. Есть люди, которые останавливаются и смотрят в эту бездну. Я прохожу мимо них, моя тень темным силуэтом выделяется между свечей, она присоединяется к ряду теней, бредущих впереди, другие тени позади медленно смыкают шеренгу. На одной из фотографий я однажды увидел себя. Где бы я был тогда, в то время? А ты? …Они теперь не шумели, эти люди, выросшие и прожившие много лет, — дети Освенцима.

Поднимались в свой автобус по одному, очень медленно, некоторым требовалось для этого дополнительное усилие. Их гид, женщина, не торопилась. Она стояла рядом, спокойно ожидая, пока все поднимутся. Я сказал ей: «Здоровья им всем и счастья, много — и того, и другого». Она согласилась: «Конечно, и тебе тоже». Мои ребята шли молча и смотрели на них: они живы, не стали тенями, несмотря ни на что. Они победили.